As long as the black man remains on his home territory, except for pretty internal quarrels, he will not have to experience his being for others. There is in fact a being for other, as described by Hegel, but any ontology is made impossible in a colonized and acculturated society.

흑인이 자신의 고향 땅에 머무르는 한, 사소한 내부적 다툼을 제외하면, 그는 타인을 위한 존재로서의 자기 존재를 경험할 필요가 없다. 실제로 헤겔이 말한 것처럼 타인을 위한 존재가 존재하지만, 식민화되고 동화된 사회에서는 어떤 존재론도 성립할 수 없게 된다.

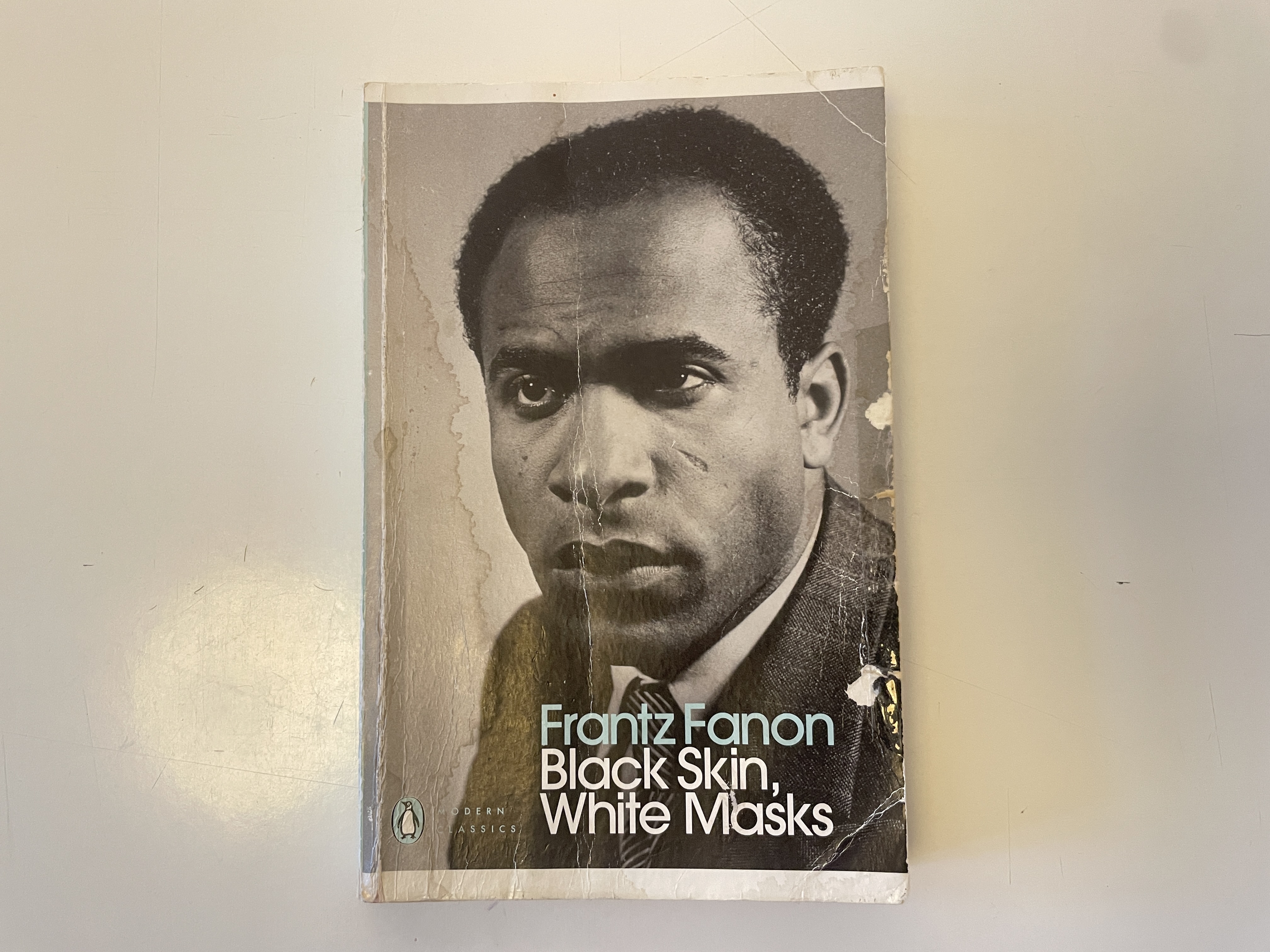

프란츠 파농의 《Black Skin, White Masks》(불어 원제 Peau noire, masques blancs)를 읽을 때 가장 먼저 남는 건 제목의 잔상이다. 피부는 벗길 수 없고, 마스크는 벗을 수 있다. 그런데 파농이 말하는 ‘하얀 마스크’는 벗고 싶다고 해서 벗겨지지 않는다. 그것은 개인의 선택이라기보다, 식민주의와 인종주의가 사람의 몸과 언어, 욕망과 자기인식에까지 씌워놓는 사회적 장치이기 때문이다. 이 책이 단순한 “차별 고발”이 아니라 정신과 의사이자 철학자였던 파농의 언어로 쓰인 심리-철학적 해부로 읽히는 이유도 여기에 있다.

이 책의 중심에는 ‘언어’가 있다. 파농에게 언어는 표현의 수단이 아니라, 세계에 들어가는 출입증처럼 작동한다. 특정한 발음, 특정한 문장, 특정한 교양의 표식이 곧 ‘인간으로 인정받는 방식’이 된다. 그래서 식민지 출신의 흑인이 프랑스어를 “잘” 말할수록, 역설적으로 더 깊이 포획되는 장면이 발생한다. 더 정확히 말하면, 언어를 통해 올라가려는 사다리 자체가 이미 백인 규범 위에 세워져 있다. 독일어권에서 이 책을 “백인 사회의 인종주의적 시선이 흑인의 일상 경험을 지배하고, 그 시선이 흑인 내부로 내면화된다”는 점을 강조해 읽는 리뷰들이 많은 것도 같은 맥락이다.

파농이 무섭게 정확한 순간은, 인종주의를 ‘생각’이나 ‘의견’ 수준으로 두지 않을 때다. 그는 인종주의가 몸에서 일어난다고 말한다. 흑인의 몸은 타인의 시선 속에서 과잉 의미화되고, 그 과잉은 수치심이나 분노 같은 감정으로만 끝나지 않는다. 세계를 움직일 때 자동으로 작동하는 몸의 도식 자체가 망가지는 경험이 된다. 어떤 공간에서는 손이 먼저 굳고, 어떤 순간에는 말이 먼저 막히며, 자기 몸이 “나의 것”이 아니라 타인의 공포와 상상력에 의해 배치되는 물체처럼 느껴진다. 영어권에서 이 책을 ‘인종주의의 심리학’으로 부르는 이유는, 바로 이런 식으로 인종주의가 인간의 내면과 신체를 동시에 재구성한다는 분석 때문이다.

또 하나 잊기 어려운 건, 이 책이 논문처럼 매끈하게 닫히지 않는다는 점이다. 파농은 자신의 경험과 임상적 관찰, 문학과 철학의 언어를 섞어가며 쓴다. 그래서 읽는 동안 나는 자주 “이건 이론서인가, 자기고백인가, 선언문인가”라는 질문을 하게 된다. 아마 정답은 셋 다일 것이다. 영어권 자료들이 이 책을 ‘자전적(혹은 자문화기술지적) 스타일’의 비평으로 설명하는 것도 그 혼성 때문에 가능하다.

다만 이 책은 완벽한 성역이 아니다. 독일어권에서조차 “젠더에 대해 둔감하거나 한계가 있다”는 지적이 함께 따라붙는다. 그럼에도 불구하고 오늘날에도 여전히 도구로 남는 이유는, 파농이 무엇보다 “인간이 인간으로 인정받는 조건이 어떻게 폭력적으로 조직되는가”를 끝까지 추적하기 때문이다. 특히 예술과 비평의 장에서 파농이 어떻게 다시 호출되는지를 다루는 글들은, 그가 단지 역사 속 사상가가 아니라 지금도 재해석되는 ‘방법’임을 보여준다.

번역본의 층위도 이 책의 의미를 바꾼다. 1952년 프랑스에서 처음 출간된 뒤, 영어권에는 1960년대에 번역이 소개되었고, 2008년에는 새로운 번역(리처드 필콕스)이 나왔으며 서문들도 시대의 논쟁을 반영한다. 같은 책이지만, 시대가 바뀔수록 “무엇이 문제인가”와 “어떻게 읽을 것인가”가 달라지면서 책의 피부도 달라진다.

내가 이 책을 가장 ‘파농답다’고 느끼는 지점은, 파농이 백인에게 설득을 구걸하지 않는다는 데 있다. 그는 흑인의 고통을 “설명”해서 이해받고자 하는 태도 자체가 이미 비대칭적 구조에 종속된 것일 수 있음을 알고 있다. 그래서 그의 문장은 종종 공격적이고, 때로는 숨이 차고, 때로는 냉정할 정도로 분석적이다. 그 리듬이 바로 이 책의 정직함이다. 파농은 “너희가 잘못했다”라고만 말하지 않는다. 더 잔혹하게, 그 잘못이 어떤 식으로 사랑과 언어, 꿈과 직업, 자존감의 심층까지 침투하는지 보여준다. 그리고 그 침투를 ‘개인의 문제’가 아니라 ‘역사-사회적 생산물’로 돌려놓는다.

결국 《Black Skin, White Masks》는 피부와 마스크의 이야기이면서, 동시에 “나는 누구로 살아도 되는가”의 이야기다. 어떤 세계에서는 한 인간이 ‘그냥 나’로 존재하기 전에 먼저 ‘대표’가 된다. 먼저 범주가 되고, 먼저 상징이 되고, 먼저 타인의 두려움이나 욕망의 대상이 된다. 파농은 그 선행 조건 자체를 폭로한다. 그래서 이 책은 읽고 나면 마음이 편해지지 않는다. 대신, 내가 편안함이라고 불러왔던 것들이 누구의 불편 위에 놓여 있었는지 되묻게 만든다. 그 질문이 불편한 만큼, 이 책은 아직 끝나지 않았다는 생각이 든다.

그리고 서양 문법에 익숙해진 나는 그의 말투나 문체가 다소 과격하다고 느꼈지만, 그 점이 참 맘에 들었다. 그의 눈빛을 보라.

I am not a potentiality of something

나는 어떤 것의 잠재태가 아니다

《Black Skin, White Mask》, Frantz Fanon, penguin modern classics, 2021.