상상해낸 민족을 묘사하려 할 때 더 많은 것을 알게 된다. 그들의 삶이 어떻게 보일까? 그들의 언어는 어떻게 기능할까? 마찬가지로 흥미로운 것은 상상해낸 허구적인 문화권에서 온 관찰자 역할을 수행하는 것이다. 그가 ´우리의 ´ 세계를 어떻게 묘사할 것인가? 이것은 묘사된 것이 아닌 묘사하는 사람이 허구적이 되는 허구적 민족학의 시도다.

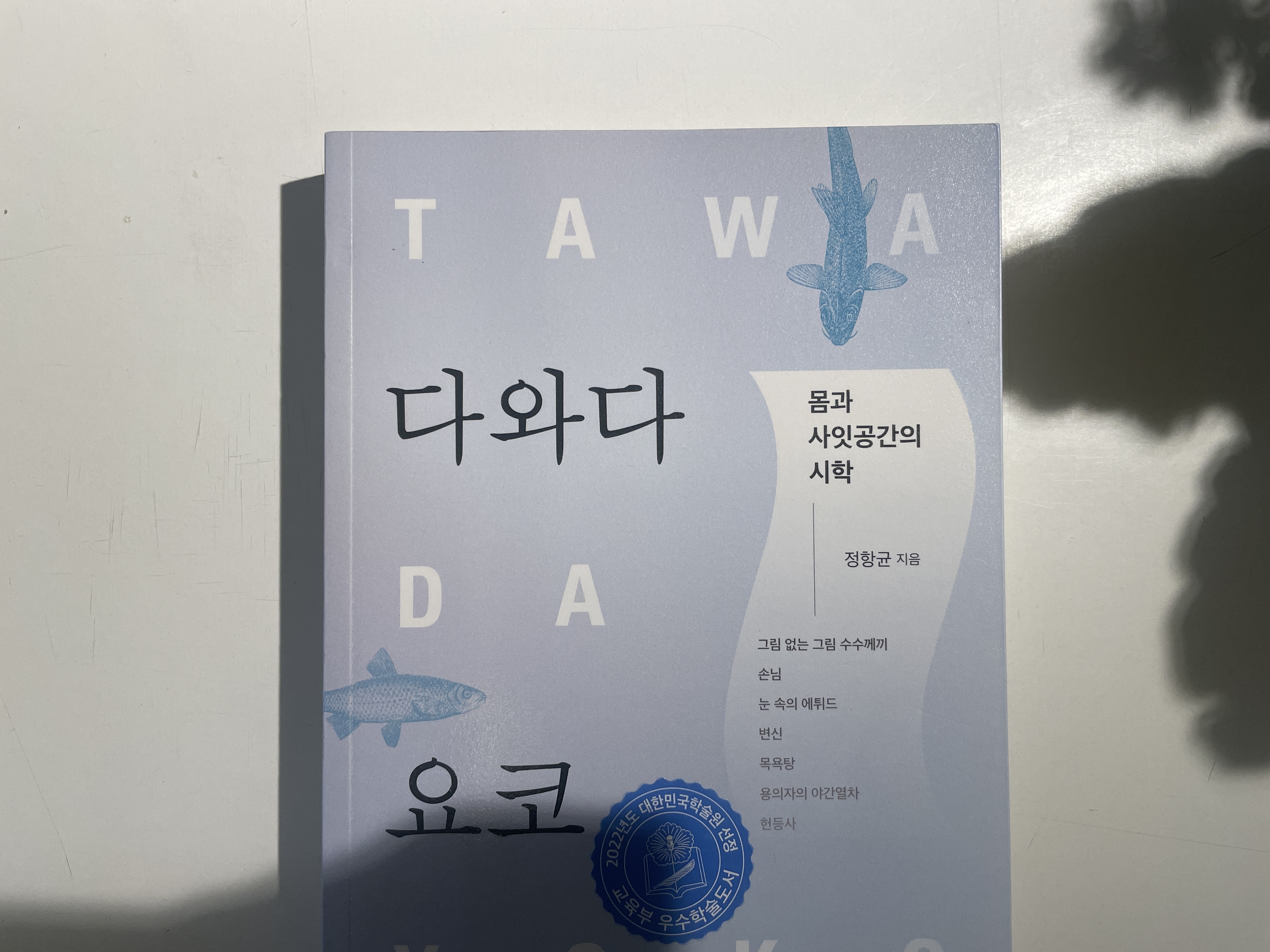

정항균의 다와다 요코: 몸과 사잇공간의 시학은 다와다 요코 문학을 하나의 테마로 환원하기보다, 그녀가 언어와 세계를 바라보는 방식 자체를 분석 대상으로 삼는다. 책의 중심에는 몸과 사잇공간이 있다. 여기서 사잇공간은 단순히 두 문화 사이의 중간지대가 아니라, 번역 불가능성과 번역 가능성이 동시에 발생하는 장소, 말과 침묵, 내부자와 외부자, ‘고유한 것’과 ‘이방적인 것’의 구분이 계속 흔들리는 생성의 장으로 읽힌다. 이 책이 전기와 작품 분석을 함께 다룬다는 소개만큼이나, 저자의 관심은 다와다의 문학이 만들어내는 시점과 인식의 장치를 해부하는 데 더 강하게 쏠려 있다.

상상해낸 민족을 묘사하려 할 때 오히려 더 많은 것을 알게 된다는 발상은 이 책의 방법론을 정확히 보여준다. 다와다의 소설을 읽을 때 흥미로운 지점은, 누군가를 묘사하는 텍스트가 아니라 묘사하는 자의 자리 자체가 허구화된다는 점이다. 관찰의 대상이 낯선 타자라고 믿는 순간, 텍스트는 곧바로 관찰자의 욕망과 공포를 드러내고, 그 관찰자 또한 허구적 장치로 밝혀진다. 정항균은 이 구조를 허구적 민족학이라는 개념으로 묶어내며, 민족지의 권위가 어디서 생겨나는지, 그리고 그 권위가 어떻게 흔들리는지를 다와다 문학의 핵심 엔진으로 제시한다. 당신의 발췌처럼, 관찰된 것이 아닌 관찰하는 사람이 허구적이 되는 순간, 독자는 세계를 설명하는 언어의 습관 자체를 의심하게 된다.

다와다의 유럽은 내부자의 유럽이 아니라 이방인의 시점에서 보이는 유럽이다. 정항균은 이 점이 전통적 민족학과의 차이를 만든다고 본다. 전통적 민족학이 ‘타자’를 연구 대상으로 세웠다면, 다와다는 그 타자화의 시선을 유럽 쪽으로 되돌려 놓는다. 손님 같은 작품의 서술자가 유럽인의 이성 중심적 사고의 이면을 드러내고, 동시에 유럽의 아시아관이 어떻게 작동하는지 폭로한다는 당신의 발췌는, 다와다의 텍스트가 단순히 문화 비교를 하는 것이 아니라 시선의 권력관계를 노출시키는 장치라는 점을 강조한다. 이 책의 설득력은 바로 여기서 생긴다. 고유함과 이방성의 이분법을 흔드는 목적은 결국 자아 속 타자에 주목하게 하는 것, 그리고 그 과정에서 ‘객관적 관찰’이라는 신화를 깨는 것이다.

정항균이 이 작업의 생산적, 창조적 측면을 인정한다고 말하는 대목은 중요하다. 다와다의 텍스트는 두 세계의 시점을 충돌시키며 이전에 보지 못한 것을 보게 한다. 이때 ‘충돌’은 파괴가 아니라 생성이다. 다와다 문학에서 낯설게 하기란 감상적 타자화가 아니라 인식의 재배치이며, 그 재배치는 독자의 언어 감각까지 끌어들인다. 영어권에서 다와다가 언어 사이의 불편함을 일부러 유지하며 낯섦을 생산한다고 해석되는 것도 이 맥락과 맞닿아 있다.

포스트모던 인류학과의 접점, 즉 타자에 대한 민족지를 쓰는 자기 자신을 분석 대상으로 삼는 자기준거성은 이 책에서 다와다를 읽는 하나의 핵심 열쇠가 된다. 민족지적 글쓰기의 윤리나 방법을 논하는 책들이 종종 ‘관찰자의 위치’를 문제 삼아왔듯, 다와다는 관찰이 언제나 위치와 몸을 가진다는 사실을 텍스트 내부에서 드러낸다. 정항균은 이것을 문학의 기술로만 두지 않고, 민족학적 시선 자체를 갱신하는 실험으로 끌어올린다.

번역에 대한 논의는 이 책에서 특히 밀도가 높다. 다와다에게 벤야민은 단순한 영향 관계가 아니라 번역을 사유하는 토대다. 번역은 내용을 있는 그대로 전달하는 재현이 아니라, 외국어를 통해 자신의 언어를 확대하고 심화하는 작업이라는 벤야민의 관점은 다와다의 언어관과 깊게 공명한다. 다와다는 실제로 일본어와 독일어로 작품을 쓰는 이중 언어 작가이고, 현재 베를린에 거주하며 두 언어 사이에서 글쓰기를 이어왔다. 정항균이 흥미롭게 밀어붙이는 지점은, 다와다가 창작과 번역의 경계를 흐린다는 대목이다. 그녀는 신체연관적인 글쓰기를 지향하고, 인간의 신체언어를 문자로 옮기는 것까지 번역으로 확장한다. 그러면 번역은 더 이상 언어 A를 언어 B로 옮기는 기술이 아니라, 몸 안의 소리와 감각을 가시적인 문장으로 전환하는 과정이 된다. 여기서 몸은 단순한 소재가 아니라 번역이 일어나는 사잇공간 그 자체가 된다.

이 책에 다와다 요코의 작가적 맥락을 더하면, 정항균의 논지가 왜 설득력을 갖는지도 더 분명해진다. 다와다는 도쿄에서 태어나 1982년 독일 함부르크로 건너가 공부했고, 이후 베를린으로 옮겨 작품 활동을 지속해왔다고 알려져 있다. 이 이동의 궤적은 단순한 이력사항이 아니라, 그녀가 언어를 ‘거주지’로 삼는 방식과 연결된다. 영어권 비평은 다와다의 작품이 장르 경계를 넘나들고, 언어의 낯섦을 통해 정체성과 소속의 안정성을 흔드는 데 강하다고 반복해서 말해왔다. 또 그녀는 독일과 일본을 오가며 다수의 문학상을 받아왔고, 번역문학 부문 내셔널 북 어워드(2018) 수상처럼 국제적으로도 강한 주목을 받아왔다. 이런 맥락에서 정항균의 몸과 사잇공간은 다와다를 설명하는 ‘테마’라기보다, 다와다 문학이 실제로 작동하는 방식에 가장 가까운 개념 장치로 보인다.

서평으로 말하자면, 이 책의 장점은 다와다 요코를 단지 이중언어 작가나 디아스포라 작가로 소비하지 않는 데 있다. 대신 다와다가 어떻게 관찰의 권위를 허구화하고, 어떻게 고유/이방의 이분법을 흔들며, 어떻게 번역을 몸의 차원까지 확장하는지를 촘촘히 따라간다. 특히 당신이 발췌한 허구적 민족학의 관점은 다와다 문학을 읽을 때 자주 놓치기 쉬운 핵심을 잡아준다. 다와다에게 중요한 것은 타자를 ‘잘’ 묘사하는 것이 아니라, 묘사한다는 행위가 무엇을 전제하고 무엇을 은폐하는지 드러내는 것, 그리고 그 드러냄을 통해 새로운 인식의 창조성을 열어젖히는 것이다. 다와다를 읽는 일이 결국 우리의 세계를 다시 보게 만드는 이유가 여기에 있고, 정항균의 책은 그 메커니즘을 언어와 몸, 시점의 기술로 풀어내며 독자를 설득한다.

다와다 요코가 추구하는 민족학의 목적은 고유한 것과 이방적인 것의 이분법을 뒤흔듦으로써, 궁극적으로 자아 속에 들어 있는 타자에 주목하게 하는 것이다. 이 경우 이러한 민족학의 댓아 자체가 사실은 관찰자의 욕망과 공포가 반영되는 허구적 성격을 띨 뿐만 아니라, 그러한 대상을 관찰하는관찰자(또는 그의 시점) 역시 허구적인 것으로 밝혀진다.

다와다 요코: 몸과 사잇공간의 시학, 정항균, 서울대학교출판문화원, 2021.