보행의 역사는 글로 쓰이지 않은 은밀한 역사다.

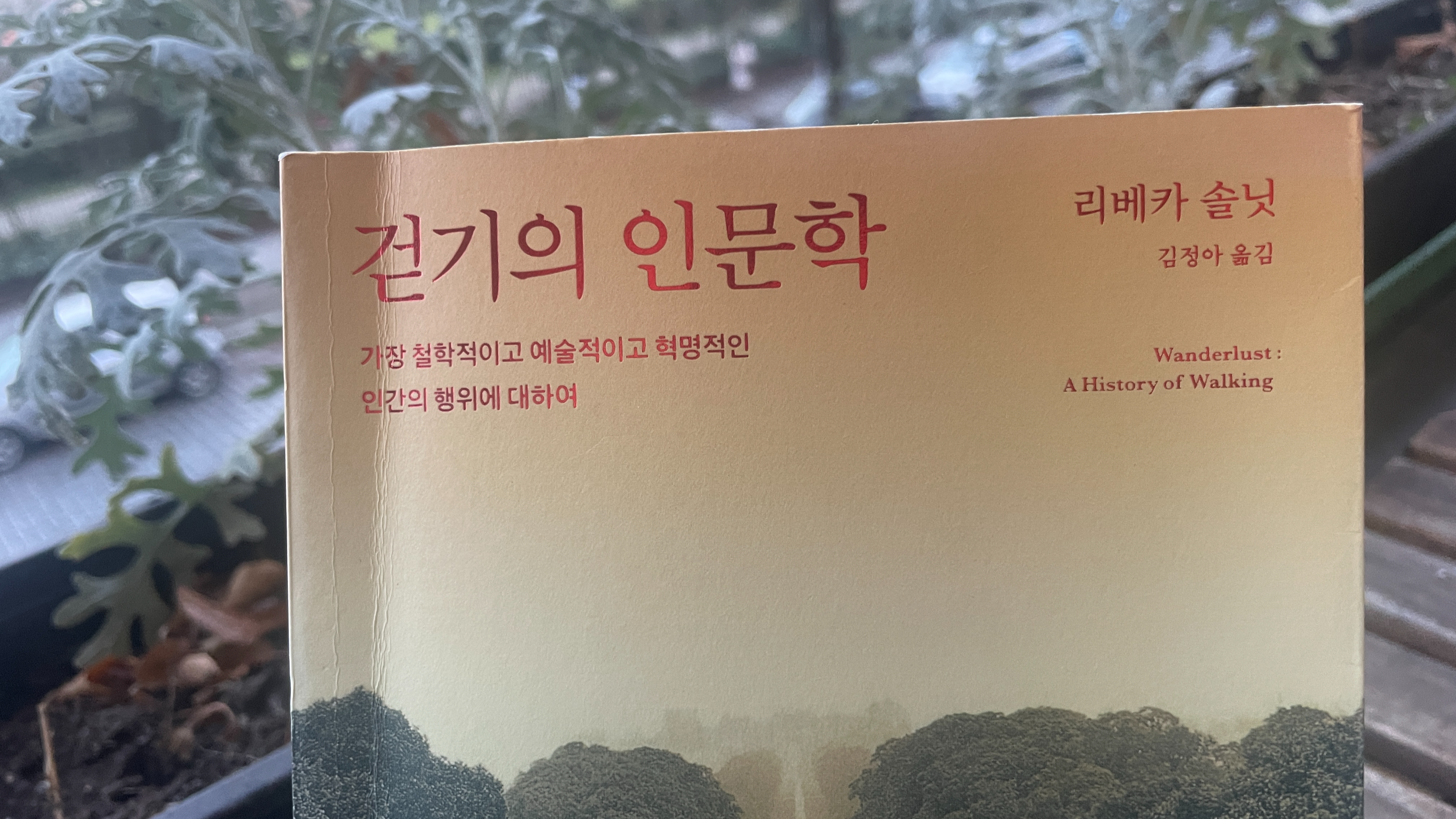

리베카 솔닛의 걷기의 인문학은 걷기를 단순한 이동 수단이나 취미가 아니라, 인간이 세계를 인식하고 사회를 조직해 온 방식 자체로 읽어내는 책입니다. 그녀의 시선은 언제나 몸에서 시작합니다. 저자는 보행의 역사가 대개 기록되지 않는 은밀한 역사라는 출발점에서, 도로와 도시, 계급과 성별, 종교적 수행과 정치적 행진까지 서로 다른 층위의 걷기를 한데 엮습니다. 우리가 매일 아무렇지 않게 하는 걸음이 사실은 문화와 권력, 기억과 상상력을 동시에 작동시키는 행위입니다.

한 장소를 파악한다는 것은 그 장소에 기억과 연상이라는 보이지 않는 씨앗을 심는 것이나 마찬가지입니다. 걷기는 공간을 소비하는 방식이 아니라, 공간에 서사를 덧붙이는 방식입니다. 차창 밖으로 스쳐 지나가는 풍경은 배경으로 남지만, 걸어서 통과한 장소는 냄새와 소리, 몸의 리듬과 함께 저장됩니다. 그 결과 한 도시는 지도 위의 좌표가 아니라, 개인의 기억과 감각이 겹겹이 쌓인 심리적 지형이 됩니다. 솔닛은 이 지형이 개인의 내면에만 머무르지 않고, 공동체의 역사와도 맞닿아 있음을 드러냅니다. 어떤 길은 사소한 산책로가 아니라, 누군가의 생존 경로이거나 이주의 흔적이고, 때로는 시위와 연대가 지나간 정치적 흔적이기도 합니다.

터너 부부의 순례 개념, 경계선 상태(liminality)라는 설명은 책의 핵심 기조와 아주 잘 맞닿아 있습니다. 순례자는 과거의 정체성과 미래의 정체성 사이, 기성 질서의 바깥에 놓인 가능성의 상태로 들어갑니다. 문턱을 뜻하는 라틴어에서 나온 경계선 상태라는 말 그대로, 순례자는 상징적으로도 물리적으로도 문턱을 넘어선 사람입니다. 지위와 권위를 내려놓고, 사회가 보증하던 구조 밖으로 밀려나며, 수련과 고행을 통해 밑바닥 층으로 낮아지는 경험을 합니다. 솔닛이 걷기에서 끌어내는 변형의 힘은 바로 이런 문턱의 감각과 닮아 있습니다. 걷는 동안 사람은 익숙한 역할과 속도를 잠시 중지시키고, 몸의 리듬을 따라 생각의 리듬도 바꿉니다. 그래서 걷기는 관광이나 이동이기 전에, 자기 자신을 다른 방식으로 재배치하는 과정입니다.

거리를 걷는 일은 지도 읽기와 살아가기를 연결하는 일이고, 사적 세계라는 소우주와 공적 세계라는 대우주를 잇는 일이다.

책은 동시에 걷기가 지극히 공적이고 사회적인 행위임을 강조합니다. 걷는 사람은 도시를 단순히 통과하지 않고, 도시의 의미를 ‘해독’합니다. 그리고 그 해독은 개인적 성찰로만 끝나지 않습니다. 제인 제이컵스가 말했듯이 이용자가 많고 인기 있는 거리는 사람들이 지나다닌다는 사실 자체로 범죄로부터 더 안전해집니다. 보행은 공적 공간의 공공성과 생명력을 유지하는 조건이 되기도 합니다. 다시 말해 걷기는 개인의 사색을 가능하게 하는 동시에, 공동체의 안전과 도시의 민주성을 지탱하는 생활의 기반입니다.

누구나 걷지만, 누구나 같은 방식으로 걷지는 못합니다. 특히 여성에게 거리는 언제나 이중의 공간이기 쉽습니다. 사유와 자유의 가능성이 열려 있는 동시에, 시선과 평가, 위협의 가능성도 상시적으로 존재합니다. 어떤 시간대에는 같은 길이 전혀 다른 의미가 되고, 어떤 옷차림이나 걸음걸이가 사회적 해석의 대상이 됩니다. 이 조건 속에서 여성의 걷기는 단순한 산책이 아니라 공적 공간을 사용할 권리, 자신의 몸을 스스로 정의할 권리를 둘러싼 실천이 됩니다. 그녀가 걷기를 이야기할 때 그것은 도시의 미학만이 아니라, 안전과 통제, 보이는 것과 보이지 않는 것, 허용과 금지의 정치학을 함께 건드립니다.

4시에서 6시 사이의 상쾌한 저녁에 집을 나설 때는 내 친구들이 나라고 여기는 나의 껍데기를 벗으면서 익명의 떠돌이들로 구성된 거대한 공화국 군대의 일원이 된다. 방에 혼자 있다가 그렇게 그들과 함께 있게 되면 참 기분이 좋다.

솔닛의 글이 좋은 이유는 걷기를 낭만화하는 데서 멈추지 않기 때문입니다. 누가 어떤 도로를 안전하게 걸을 수 있는지, 누가 거리에서 배제되는지, 걷기를 가능하게 하는 조건이 어떻게 불평등하게 분배되는지 그녀는 묻습니다. 따라서 걷기의 인문학은 걷기를 권하는 책이라기보다, 우리가 발 딛고 사는 세계가 어떤 규칙과 역사로 구성되어 왔는지 보여주는 책에 더 가깝습니다. 보행은 글로 쓰이지 않은 역사이지만, 그 침묵 속에는 도시의 설계, 사회의 위계, 개인의 기억과 공동체의 가능성이 함께 숨 쉬고 있습니다. 이 책은 그 숨은 층위를 드러내며, 한 걸음이 세계를 다시 읽는 방법이 될 수 있음을 설득력 있게 증명합니다. 그녀의 책을 덮고 나니, 책에서 언급된 발터 베냐민의 《모스크바 일기》, 《일방통행로》가 다시 읽고 싶어졌습니다.

언어는 말이든 글이든 시간 속에 펼쳐지기에 한눈에 인지될 수 없다는 점에서 길과 비슷하다. 언어와 길은 이렇듯 시간적 전개라는 점에서 닮은 데가 있는데, 미술과 보행은 전혀 닮은 데가 없다.